SERIES

連載

-

- 《モデルルーム》 Installation view, photo : Keizo Kioku

朝鮮戦争で潰れた米軍戦車の鉄くずを建材に建てられた東京タワーは、今やスカイツリーの予備電波塔としてオブジェのように芝公園に鎮座している。そこから増上寺を背にして真っ直ぐに伸びる外苑東通りを進むと、さしずめ現代アート中心地の様相を帯びた六本木へと辿り着く。交差点を左に折れれば六本木ヒルズだが、赤坂方面に折れれば日本で初めての“ヒルズ”であるアークヒルズがあって、そこはもともと赤瀬川原平『超芸術トマソン』の表紙にもなっている無用エントツがあった麻布“谷町”だった。

東京の山の手は谷と丘、そしてそれらを繋ぐ坂道からなる複雑に入り組んだ地形を擁している。殊にこの辺りの台地には江戸の武家屋敷、そして近代の軍用地をベースとした邸宅や公園、大使館が、谷地には麻布十番に代表される商人街が形成されており、歩けば足裏に心地いい勾配を感じながら目くるめく風景が展開する。

例えば飯倉のアール・デコ風に装飾された麻布郵便局と巨大で異様な霊友会釈迦殿に挟まれた路地を進むと裏手は崖になっていて、渓谷の底には我善坊谷という区画が昔のままに残っている。とはいえ、そこにはもうほとんど人は住んでおらず閑散としており、門戸には金網やチェーンが掛けられて、至る所に「立入厳禁 森ビル(株)」と書かれた看板が見受けられる。後景にはにょきにょきと生えたガラス張りの高層ビル群が迫っている。ここにももうすぐ新しい商業施設が建つだろう。……

装飾された大蜘蛛を横目に通り過ぎ、霞坂を下った西麻布交差点に面した建物の一室あるのが、SNOW Contemporaryである。そこで開かれていたのが秋山佑太+布施琳太郎による個展「モデルルーム」だ。

モデルルームというモチーフは、彼らによれば「人間に夢を見させる装置」であるという。じじつ、住宅展示場において設営されたモデルハウスは、物件の購買を目的とした人々が少なからず訪れ、これまでの日常と地続きに、未来の生活に想いを馳せる場所だろう。密閉された部屋には、持ち家や戸建て住宅という高度成長期以来の日本人の憧憬が詰まっている。そういった空間が孕む「夢」の同時代性における解釈を試みたのがこの展示である。

ギャラリーに入って真っ先に目を引くのは、室内に張り巡らされた剥き出しのダクトや足場である。仮壁を設置し再構築されたホワイトキューブ=モデルルームのインスタレーションは、建造物内部のインフラ、すなわち換気・給水設備の配管や建材などを可視化させている。

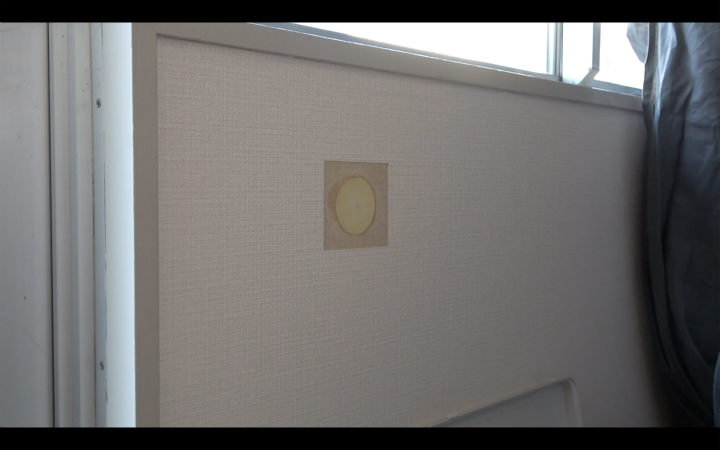

《モデルルーム》 Installation view, photo : Keizo Kioku

《モデルルーム》 Installation view, photo : Keizo Kioku

その意図を端的に示しているのが、映像作品《Collection in town (Plasterboard)》だろう。映像の中で作業員に扮した秋山は、いくつかの集合住宅に入り込み、さもメンテナンス作業を行うかのように壁面にカッターで切り込みを入れる。すると壁紙の一部がきれいに剥がれ内側の石膏ボードが覗く。その面を持参した工具によって円形にくり抜き、別の住宅から同じ方法によって採取してきた同型の石膏をはめ込んで、再び壁紙で蓋をするのだ。結果、その壁は指摘されても気づかないほど手を入れた形跡が見られなくなる。

《Collection in town(Plasterboard)》 Shu Isaka+YutaAkiyama, Video, 2018

《Collection in town(Plasterboard)》 Shu Isaka+YutaAkiyama, Video, 2018

《Collection in town(Plasterboard)》 Shu Isaka+YutaAkiyama, Video, 2018

《Collection in town(Plasterboard)》 Shu Isaka+YutaAkiyama, Video, 2018

この住宅へのささやかな介入の記録は、われわれの都市や建築に対する通念を脱臼させる機能を果たしている。建築物の外部としての都市と内部としての部屋、その〈内/外〉という二項対立の隙間たる〈/〉に潜入することで、普段目にすることはないものの、しかし薄皮一枚めくれば露わになる、人々の生活を下支えしている構造物の存在を浮かび上がらせるのだ。これは建築家や大工職人としてのキャリアを経てきた秋山ならではの視点であろうし、また如何にファサードが異なろうとも資材や構造においては均等であるという建築の交換可能性を示唆してもいるだろう。

会期中に幾度か行われた、様々な路上や公園にスタイロフォームという断熱材を敷いて仮設したスペースで語らう「スタイロルーム」なる企画も、部屋という空間性の資材のレヴェルにおけるポータビリティを含意していた。

《スタイロルーム》 photo : Yuta Akiyama

《スタイロルーム》 photo : Yuta Akiyama

瑕瑾があるとすれば、「モデルルーム」の内部かもしれない。工事現場や路上生活者が使用していたブルーシートを湿潤状態で収集・保存したという秋山の《Collection (Blue sheet)》は、ストリートへのアプローチの方法としてはやや安易である感が否めないし、iPhoneの「カメラ」(ラテン語における部屋)や液晶画面「レティーナ・ディスプレイ」をモチーフとした布施の映像やペインティングは、視覚における普遍的な現代性を捉え切れていたとは言い難い。その意味で、「モデルルーム」という〈部屋の隙間〉がもたらし得る未来の「夢」は、未だ未規定な状態にあると言えるだろう。

photo : Keizo Kioku

photo : Keizo Kioku

目黒に新しくオープンしたrusuのこけら落としとして開催されたのが、関優花個展「うまく話せなくなる」だ。rusuはアーティストの石井陽平が祖母の居住していた古民家をリノベーションしたスペースで、今展のディレクションは特定の場所を持たないノマドギャラリー「ナオナカムラ」が手掛けている。

台地にある目黒駅から大圓寺や雅叙園を左手に急な行人坂を降り、目黒川を渡って少し行った閑静な住宅街にひっそりとrusuは佇んでいる。目黒にこんな家屋があったかと驚くほど年季の入った造りである。引き戸を開け上がり框を跨ぐと板敷の廊下と畳の部屋が奥へと続いており、様々な〈声〉が溢れていた。

《うまく話せなくなる》 Installation view, 撮影 : 酒井透

《うまく話せなくなる》 Installation view, 撮影 : 酒井透

関の初個展であるという本展は旧作と新作によって構成されている。歌舞伎町を24時間走る《歌舞伎町24時間マラソン》や、100kgのチョコレート塊を自身の体重と同じ重さになるまで舐め溶かし続ける《≒》、日の出から日の入りまで太陽に向かって走る《太陽まで走る》、人の足跡を雑巾で拭き取りバケツの水の中に集める《澄む/濁る》といった旧作群に顕著なように、彼女は肉体を酷使したパフォーマンスを十八番とする若手作家である。

《≒》 関優花, パフォーマンス, 撮影 : 酒井透

《≒》 関優花, パフォーマンス, 撮影 : 酒井透

白眉だったのは新作《うまく話せなくなる》だろう。一週間の会期全日、開廊時間中に間断なく続けられたこのパフォーマンスは、演劇におけるエチュードにも似て、これまでの身体性を引き継ぎつつ言葉というメディウムを添加したものになっていた。先ほどから話し声が漏れ聞こえていた最奥の展示室に入ると、作家がMac bookを膝に乗せてひとり椅子に座っており、そのディスプレイが背面の壁にプロジェクションされている。映し出されているのはGoogleマップ上のどこともつかない街角であり、その何の変哲も無い日本の市街の風景について、微に入り細に入ってひたすら話し続けるのだ。

例えば私が鑑賞した際には、道路の向き、建物の色、塀の傾きやポストの位置、電線の数や駐車された車の形、空に浮かぶ雲の様子――それら本当になんでもないものものが逐一言語化され続けていた。初めはその馬鹿馬鹿しさに吹き出すのを禁じ得なかったが、しかしたどたどしく話される風景描写を延々と聞いていると、自分がある虚しさに襲われていくのが分かる。それは〈空虚な風景〉に対する虚しさである。ある街並みを成り立たせている要素の一つ一つに言葉を与えていけばいくほど、描出される風景が均質で入れ替え可能な事物の集積でしかないことが、逆説的に浮き彫りになるのだ。

一通り映し出されたものについて話し尽くすと、マップ上でまた違う地点が選択され、再びその景色が語られ出すが、本質的には同じことの繰り返しである。むろんそれらに微細な差異を見出すことは可能であろうが、いくら言葉を尽くしても名状しがたい都市景観の匿名的な貧しさにこそ、われわれは戦慄を覚えなければならない。

《うまく話せなくなる》 関優花, パフォーマンス, 撮影 : 中村奈央

《うまく話せなくなる》 関優花, パフォーマンス, 撮影 : 中村奈央

rusuから目黒川沿いを下って歩けば、ゲンロン カオス*ラウンジ 五反田アトリエは近い。哲学者の東浩紀が経営する「ゲンロン」とアーティストコレクティブであるカオス*ラウンジが共に主催するこのスペースで行われていたのが、彼らのスクールの一期生でもある弓指寛治の個展「四月の人魚」である。

弓指は今年の第21回岡本太郎現代芸術賞で敏子賞を受賞している。その受賞作は1986年に自殺したアイドル・岡田有希子と向き合った大作《Oの慰霊》だった。これは2015年に母を自死によって亡くして以来、自殺をひとつの主題として作品を創ってきた弓指が、「慰霊」の形として制作したものだという。「四月の人魚」はその続編として構想されており、弓指のみならず、柳本悠花やTYM344、笹山直規といった10名のアーティストがフィーチャーされ参加している。

《Oの慰霊》 弓指寛治, 撮影 : 水津拓海

《Oの慰霊》 弓指寛治, 撮影 : 水津拓海

《4月の人魚》 Installation view, 撮影 : 水津拓海

《4月の人魚》 Installation view, 撮影 : 水津拓海

会場には三つの部屋が配されていて、動線に沿って進むと、柳本によるフェルトで編まれた墓碑が置かれている細長い暗室に始まり、弓指の絵画が並ぶメインフロア、そしてフィーチャリング・アーティストらの作品群を抜けることになる。岡田有希子の幼少期の頃の絵や写真を元に描かれた弓指の絵画は、ひとりの人間としての彼女のあまりに短い一生をなぞり直し、同時に多くの作家による多様な表象は、文字通りアイドル=偶像としての彼女をポリフォニックに立体化していた。何より、墓碑にあった「スイスの山々を、真っ白なキャンバスに描きたい……」という文言を元に描かれた弓指《スイスの山々》は、デモーニッシュな《Oの慰霊》と対照を成すかのように夢幻性を湛えている。アルプスの山々を背景に羊たちや折り鶴が戯れる花咲き誇る草原には、彼女の後ろ姿も映り込んでいて、まるで魂が時空を超えて飛翔していったかのようだ。

《ずぅっと....アイドル》 柳本悠花, フェルト 綿 造花 籠 乾燥モス スポンジ ボンド レース布, 撮影 : 水津拓海

《ずぅっと....アイドル》 柳本悠花, フェルト 綿 造花 籠 乾燥モス スポンジ ボンド レース布, 撮影 : 水津拓海

《スイスの山々》 弓指寛治, パネルに貼った新聞紙 アクリル 油彩, 撮影 : 水津拓海

《スイスの山々》 弓指寛治, パネルに貼った新聞紙 アクリル 油彩, 撮影 : 水津拓海

そもそも弓指は、愛知県にある岡田有希子の墓石・墓碑を実際に目にし、さらに彼女の命日である4月8日に事故現場の四ツ谷四丁目交差点に足を運んだ体験を踏まえてこのテーマに臨んだという。その意味で、川崎市岡本太郎美術館と五反田アトリエに陳列されたこれらの作品は、東京・四ツ谷の道端から愛知の寺院、さらに想像的にスイスの山岳にまで及ぶような、ある種の「ゲニウス・ロキ」(土地の精霊)を結ぶものだったのではないだろうか。

地面がアスファルトから煉瓦張りになったこと以外は事故当時から特に変化しておらず、現在もいたって普通にそこに在り続けている四ツ谷の交差点は、しかし岡田有希子の命日、多くのファンが集まり亡くなった時刻に黙祷を捧げる。32年前の〈路傍の記憶〉もまた一つの地層として、都市は継承しているのである。

![Ohta Collective [太田コレクティブ] - 太田出版の新作連載空間](/collective/theme/img/logo.png)