SERIES

連載

-

- Houxo Que《Blood Resembling》detail / photo : Kei Okano

東京にある巨大な森と言えば皇居と並んで明治神宮である。

明治天皇の遺徳を讃えるために造られたというこの〈聖地〉は、人工林に覆われた伝統的な陰翳の裡に社が鎮座する代々木の「内苑」と、西洋的なパースペクティブを伴った銀杏並木が真っ直ぐに伸び、聖徳記念絵画館やスポーツ施設によってモダンに開かれた「外苑」で構成されており、表参道(青山通り)と裏参道がそれらを結んでいる。

周知のように「外苑」にあった国立競技場は2020年東京オリンピックのために解体された。はじめ決定されたザハ・ハディト案を巡り建設費用や都市景観の点から国民的議論になり、白紙化・再コンペという紆余曲折を経て現在、隈研吾による新国立競技場が急ピッチで建設中である。

その焦燥を象徴するかのように林立するクレーン車の赤い尖頭を遠景に湛えた神宮前に位置するのが、ワタリウム美術館のすぐ向かい、2018年に設立された新興のギャラリーEUKARYOTEだ。そこで開催されていたのが、美術批評家・花房太一の呼びかけで、アーティストの有賀慎吾、伊東宣明、須賀悠介、村山悟郎、Houxo Queと共に、パートナーに斉藤有吾を迎えて結成されたアート・オーガニゼーションCANCERによる「THE MECHANISM OF RESEMBLING」である。

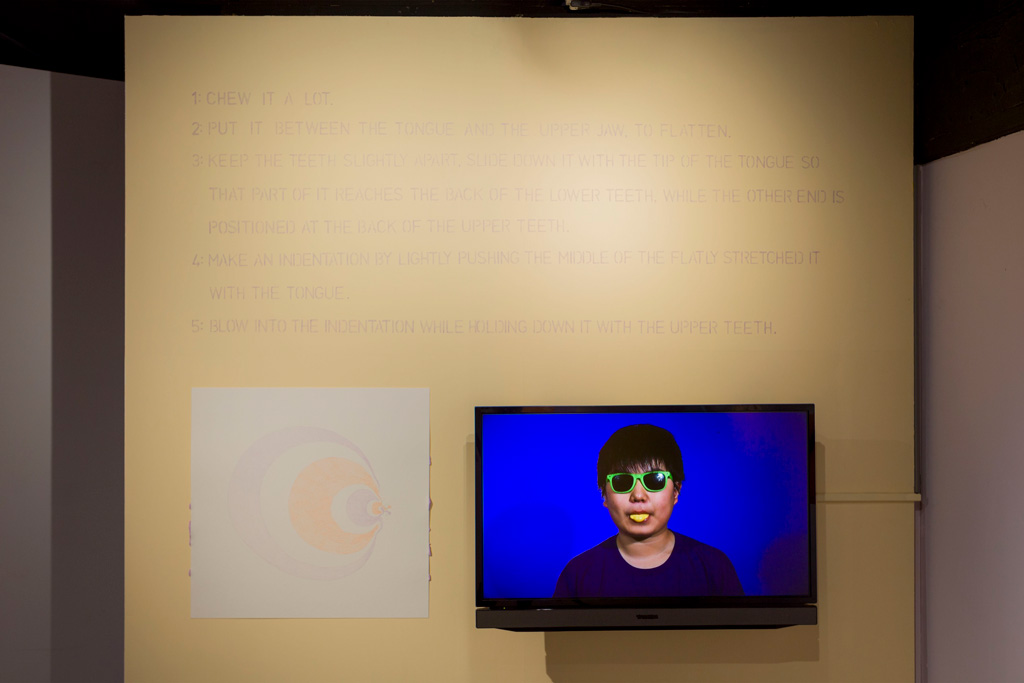

マドリン・ギンズとの共著『意味のメカニズム』(The Mechanism of Meaning)を引用したタイトルに明らかなように、このグループショーには荒川修作への様々なオマージュが散りばめられていた。風船ガムを膨らませようとする少年の映像やドゥローイング、写真などで構成される村山の《phenomenon of the bubble gum》や、須賀のレリーフ《所為のイコノグラフィ(重力について)》は、インストラクション / レッスンが掲げられていることによって、あるいはそのデザインによって『意味のメカニズム』が参照されていたし、また須賀の《Asylum piece》は、荒川のネオダダ時代の作品「棺桶」シリーズを彷彿とさせる造形を有していた。

村山悟郎《phenomenon of the bubble gum》/ digital type c print / 2018 / photo : Kei Okano

村山悟郎《phenomenon of the bubble gum》/ digital type c print / 2018 / photo : Kei Okano

![[写真左] 須賀悠介《所為のイコノグラフィ(重力について)》/ 3D-print, FRP, Aluminum board, brass, paper, etc / 2018 / photo : Kei Okano](http://www.ohtabooks.com/collective/images/art04_cancer_2.jpg) [写真左] 須賀悠介《所為のイコノグラフィ(重力について)》/ 3D-print, FRP, Aluminum board, brass, paper, etc / 2018 / photo : Kei Okano

[写真左] 須賀悠介《所為のイコノグラフィ(重力について)》/ 3D-print, FRP, Aluminum board, brass, paper, etc / 2018 / photo : Kei Okano

須賀悠介《Asylum piece》/ urethane coating on FRP, Acrylic, etc / 2018 / photo : Kei Okano

須賀悠介《Asylum piece》/ urethane coating on FRP, Acrylic, etc / 2018 / photo : Kei Okano

加えて、聴診器を通して自身の心音を聴きながら全裸で生の牛肉塊を殴り続ける伊東の映像作品《生きている/生きていない》や、有機的なマテリアル、半透明のビニール板、毛皮、巨大な球体やヴィデオなどからなる有賀の触覚的なインスタレーションは、極めて身体的であり、後期にアーティストというよりアーキテクトとして《奈義の龍安寺》や《養老天命反転地》、《三鷹天命反転住宅》を完成させた荒川+ギンズのテーゼ「建築する身体」(Architectural body)を想起させる。そう、内視鏡のごとき視点で洞窟=器官をまさぐる村山の映像や、スピーカーを介して全フロアにビートを刻む伊東の叩音=心音が示唆するように、展覧会全体を通して、3階建てのギャラリーという建築空間そのものがヒトの体内(胎内?)のアレゴリーとして、謂わば〈身体する建築〉としてキュレーションされていたのだ。

伊東宣明《生きている/生きていない》/ video, sound, drawing / 2012-2017 / photo : Kei Okano

伊東宣明《生きている/生きていない》/ video, sound, drawing / 2012-2017 / photo : Kei Okano

有賀慎吾 Installation view / photo : Kei Okano

有賀慎吾 Installation view / photo : Kei Okano

殊にそれを意味的にも視覚的にも象徴するのが、Houxo Que(以下HQ)による外壁画《Blood Resembling》だろう。HQは消火器を用いて赤い絵の具を噴射することによって、公道に面したEUKARYOTEの壁全面をペインティングした(!)のである。しかもこのアクションは、近隣への事前の配慮や物件を預かるギャラリーの全面的な許可の元で敢行されたにもかかわらず、「割れ窓理論」を用いて地下鉄からグラフィティを一掃した90年代のニューヨークよろしく、行政や地域住民から注意喚起を受けるという事件性を帯びていた。

Houxo Que《Blood Resembling》/ acrylic on building / 2018 / photo : Kei Okano

Houxo Que《Blood Resembling》/ acrylic on building / 2018 / photo : Kei Okano

Houxo Que《Blood Resembling》/ acrylic on building / 2018 / photo : Kei Okano

Houxo Que《Blood Resembling》/ acrylic on building / 2018 / photo : Kei Okano

まずこの事実は、普段あまり意識化されることのない街並みの秩序を端的に炙り出している。グレーを基調として守られた都市空間の中に、殺害現場にも似た血生臭い鮮烈な赤が突如として闖入することは、なるほど治安撹乱的な事態に他ならないからだ。逆に言えば、それ程までに堅牢であり、同時に脆弱でもあるような景観の自明性を前提として、私たちの都市は成り立っているのである。

その上で重要なのは、壁画の表象が既存のアートフォームに収まっていなかったという点だろう。もし仮に、壁に書かれたそれが所謂グラフィティ的な様式(スタイル)を纏っていれば、ありふれた“落書き”として誰もが記号的に処理できたに相違ない。一方、それが具象画であれば月並みな壁画として、あるいはキャンバス上に描かれていれば一種の抽象画として、“芸術”の枠内で無害化され得たはずである。しかしそれはそのどれでもなく、街路に面した物件の壁に突如としてブチ撒けられた、ビビッドカラーの無秩序な横溢なのだ。であるがゆえに街行く人々の視線が捉える「風景」は、既視感に埋没することなく必然的に異化されてしまう。すなわち、法律や条例のレベルではなく、知覚のレベルにおける違反、その認知的不協和の喚起こそが、真に事件的だったのではないだろうか。

そもそも展覧会を鑑賞するとは、まず何よりもそのスペースを視ることである。「図」としての作品が成り立つためには、「地」としての展示空間が必要不可欠なのは言うまでもない。その意味で《Blood Resembling》は、展示が成立する背景たる建築という制度の存在を暴き立ててもいる。それはグラフィティ・ライター上がりのHQが、昨今もっとも人々のビューイング・ポイントを奪っている液晶ディスプレイを支持体にボミングを行ってきた作品歴とも明確に接続されよう。

Houxo Que《Blood Resembling》detail / photo : Kei Okano

Houxo Que《Blood Resembling》detail / photo : Kei Okano

喉や肛門から皮膚の内側と外側をぐるりと引っ繰り返すように—荒川に倣って言えば「反転」(reversible)するように—血塗れの臓器が剥き出しになった〈身体する建築〉は、あるいは公共圏の患った癌(CANCER)に「似ている」のかもしれない。その増殖する腫瘍を悪性と見做すか否かは、今後の私たちの「天命」(destiny)を左右するような気がしてならない。

![Ohta Collective [太田コレクティブ] - 太田出版の新作連載空間](/collective/theme/img/logo.png)