SERIES

連載

-

- 《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》三原回, detail, 木材・金属・ガラス他, 1000mm×2600mm×1330mm (可変), 2017-2018

夏は戦争の記憶が肌にまとわりつく季節だ。連日の酷暑に朦朧とした頭であれ、広島、長崎、そして終戦記念日と過ぎれば、玉音放送を聞くまでもなく、必然的に「天皇」のことを想起する。

来春2019年5月には、今上天皇の退位後、現皇太子の新天皇即位を以って新元号となる見通しだという。「平らかに成る」とした現今の元号がこの30年余りの世相を反映していたかはさておき、その象徴性を思わずにはいられないが、「あまり早いと盛り上がらなくなる」という理由で(!)新元号公表のタイミングが遅いことに加え、「恩赦」によって公務員の懲戒が免除される可能性も検討されているらしい、嘘まみれの答弁や無数の文書改竄によって日本の政治の“底が抜けている”ことを強く再認させた昨今の政・官に対して。筆者は昭和最後の日生まれなので当時の雰囲気は体感していないものの、昭和天皇の崩御に対する過度な自粛ムードといった世相に際し浅田彰が「◯◯の国」(D word)と放言したのも分からないではない。三島由紀夫は『文化防衛論』で伊勢神宮の式年造営を例に挙げ、万世一系の天皇制も含めた日本文化におけるオリジナルとコピーの無弁別性を語ったが、ある種の禊を経ることで全てを水に流す日本人の健忘症はここに極まっていると言えよう。

日本における歴史の不連続的な連続という逆説――今度の改元でもまたぞろ私たちはあらゆるものを忘却の彼方に葬り去るのだろうか、やがて新元号のもと2020年代が始まる。夏目漱石の最期の小説『明暗』は絶筆として未完に終わったが、さて、次なる時代は、明と出るか、暗と出るか?……

この夏、神保町にある美術学校・美学校のアートイベント「美学校ギグメンタ2018」の一環として、アーティストの松蔭浩之と三田村光土里による講座「アートのレシピ」の20名以上に及ぶ修了生有志が東京下町エリアの7会場を中心に開催したのが、「明暗元年」である。次なる元号を「明暗」と仮定した上で各々の表現を提示したこのグループ展は、全会場が所謂オルタナティブ・スペースで構成されており、スカイツリーの麓たる墨田区界隈の歩いて回れる距離に集中していたことから、ちょっとした芸術祭の様相を呈していた。

その中でも他会場から少し離れた吉原の裏手、最近ではパルム・ドールを受賞した映画『万引き家族』(是枝裕和監督)の舞台ともなった、都電荒川線の終点・三ノ輪にあるspace dikeで開かれていたのが「The Calm Before the Parade」である。筆者も作家として参加したこの展示は、上記「明暗元年」から連想される我が国体や、2020東京五輪を目前に控えた静けさの裡にある全体主義的な空気をトピックとしていた。

《The Calm Before the Parade》Installation view

《The Calm Before the Parade》Installation view

自身についての詳述は控えるが、拙作は、ナチス体制下における1936年のベルリン・オリンピックを一つのフックとして、1896年の第一回近代五輪であるアテネから、件のベルリン、そして1964年東京大会のオリンピック参加国の国旗を迷彩柄に配した《New World Border -OLYMPIA-》シリーズや、ベルリンオリンピックスタジアムをグラフィティ的筆跡で飛び交う五色のハーケンクロイツ、野田弘志の手による肖像画を繰り返しコピーし画質の劣化した天皇皇后両陛下画像、そして建設中の新国立競技場前で持久力測定テスト・シャトルランを行う映像作品などを展示していた。

《New World Border -OLYMPIA-》series, 中島晴矢, Sublimation transfer print on Polyester fabric, Panel, 1189×841 mm, 2018

《New World Border -OLYMPIA-》series, 中島晴矢, Sublimation transfer print on Polyester fabric, Panel, 1189×841 mm, 2018

《Letter Athletes》detail, 中島晴矢, Pen on Found Photo, 113-154×203-153 mm, 2018

《Letter Athletes》detail, 中島晴矢, Pen on Found Photo, 113-154×203-153 mm, 2018

《【明】平成天皇皇后両陛下肖像画【暗】》detail, 中島晴矢, Injet print on Canvas, 455×380 mm, 2018

《【明】平成天皇皇后両陛下肖像画【暗】》detail, 中島晴矢, Injet print on Canvas, 455×380 mm, 2018

空間の中で特に重厚な異彩を放っていたのが、三原回のギロチンを模した立体《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》だ。ガラス板に挿げ替えられたギロチンのブレードには、「NATION」や「IDEOLOGY」、果ては「LOVE」といった文言が印字されており、それらは落下すると自らも割れ、砕けることになる。フリッツ・ラングのレジスタンス映画から取られたタイトルに自明なように、それは三原の思想信条に基づいたメッセージではなく、殺戮の動機や大義として謳われる観念が孕む両義性を、受刑者に苦痛を与えないために開発されたギロチンという“人道的な処刑具”によって、むしろ冷徹に浮き彫りにしている。文字通り諸刃の剣たるこの装置は、国家レベルの大文字の政治のみならず、昨今のSNSを触媒としたフェイク・ニュースやオルタナティブ・ファクト全盛のポスト・トゥルース社会の首根っこもその断頭台にかけられていよう。

《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》三原回, 木材・金属・ガラス、他, 1000mm×2600mm×1330mm (可変), 2017-2018

《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》detail

《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》detail

《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》detail

《Executioners Also Die / 死刑執行人もまた死す》detail

このようなアンビバレンスは、より直截的なイメージを扱った映像作品《Play the Flag》にも顕著だ。日の丸を文字通りバックに「背負って」濃密な性交を行う裸体の男女は、一見すると映画『憂国』(三島由紀夫脚本・主演・監督)を思わせる陳腐なナルシシズムに堕しかねないが、不穏に流れている「君が代」が逆再生であることによってアイロニカルな態度表明として踏みとどまっている。なるほどそのエロティシズムは観念的過ぎるきらいがあるものの、そこにはさるミュージシャンの楽曲として話題になった「HINOMARU」的な安直さとは異なる複層性が畳み込まれていた。

《Play the Flag》三原回, 映像(QuickTime), 4’08”, 2018

《Play the Flag》三原回, 映像(QuickTime), 4’08”, 2018

他方、『アサヒグラフ』オリンピック特集号をメディウムとしてコラージュを作成した立岩有美子の《highlight -栄光のスクラップアンドビルド-》シリーズは、身体の断片化を企図していた。レニ・リーフェンシュタールの毀誉褒貶相半ばする映画『オリンピア』から、ナチのプロパガンダではなく肉体への美学的な眼差しを受け取ったという彼女は、雑誌に掲載されたアスリートたちの美しき身体を分節化・再構成することで、自分だけの輝かしいハイライト集をつくりあげる。純粋な肉体へと還元されたコラージュのパーツはスポーツの持つ原理的な感動を伝えると同時に、年代毎に並べられることによって、たとえば1972年ミュンヘンオリンピックでテロ「黒い九月事件」があったように、写真の画素数や経年劣化の度合いも含め否応無く当時の時代背景や社会情勢を読み込ませずにはいられない。その「政治と文学」のバランス感覚こそが、彼女の作品の強度を担保していたのではないだろうか。

《highlight -栄光のスクラップアンドビルド-》series, 立岩有美子, Magazine of collage, 297×233mm, 2018

《highlight -栄光のスクラップアンドビルド-》series, 立岩有美子, Magazine of collage, 297×233mm, 2018

《highlight -栄光のスクラップアンドビルド-1992》detail

《highlight -栄光のスクラップアンドビルド-1992》detail

次に、墨田区の6会場では、築80年の木造建築をリノベーションしたsheepstudioにて、ビニール傘を突き刺して強制的に稼働を停止させた6台の扇風機からなる高橋宏忠のレディメイド・オブジェ《UnbreFan (for exhibition)》や、長屋の一角の六畳間・まぼろし空間ユブネにて、社会へのルサンチマンを日曜大工的な遊び心で昇華した作品群が溢れる田田野の展示「報復–Retaliation–」など、興味深い作品が散見されたが、紙幅の都合上、本稿では特にFABULOUZと田中良佑・斎藤はぢめの展示を取り上げたい。

《UnbreFan(for exhibition)》高橋宏忠, サイズ可変, ミクストメディア, 2018l

《UnbreFan(for exhibition)》高橋宏忠, サイズ可変, ミクストメディア, 2018l

「報復–Retaliation–」Installation view

「報復–Retaliation–」Installation view

壁面のトタンに書かれたグラフィティが印象的なspiidで開かれていたのは、Sonic(佐久間洸)、Eagle(間庭裕基)、そして犬のMartin(万福)からなる架空のアーティスト・コレクティブFABULOUZによる展示だ。オープニングパーティにリムジンで乗り付けるというパフォーマンスを披露した彼らは、会期前から《fabulouz channel》をYouTube上にアップするなど多様なプラクティスを展開していた。

《FABULOUZと巡るリムジンツアー》, パフォーマンス, 2018

《FABULOUZと巡るリムジンツアー》, パフォーマンス, 2018

たとえば「fabulouz channell #2 “sanpo”」では、金銭を生み出す原理として犬の散歩を捉え、金がある場所に金をばらまくという日本人の慣習を踏まえて、Martinが興味を示した路傍に小銭やお札を撒くことで、「パワースポットをメイク」しながら歩く(!)のである。この路上での荒唐無稽な遊戯的アクションは、菊畑茂久馬や赤瀬川原平、あるいはコンプレッソ・プラスティコなどをシミュレーション的に経由しつつ、しかし結果的にアートと呼んでいいのかどうかもよくわからない名状し難いなにものかと化している。

一転、展示空間に居並ぶ作品群においては、総じて、過去・現在・未来が串刺しにされた「未来都市の廃墟」(磯崎新)のごときヴィジョンが横溢していたのではないだろうか。

FABULOUZ, Installation view

FABULOUZ, Installation view

ぬいぐるみたちをコンクリート詰めにしたSonicの《ROC》や《No.》がまず目を引くが、無残な姿となって重苦しく佇むかつてカワイかったキャラたちは、現代の資本主義の発展の果てに待つSF的ディストピアのアンチ・アイコンのようだ。一方で、空間中央に鎮座するEagleのミニマルな彫刻《root》は、太平洋戦争中に鉄不足を補うために使用されていたという「竹筋コンクリート」を素材としていた。鉄筋の代わりに竹を骨組みに用いたその物質は、取り繕われた外観とその内実の不完全性という意味で日本的近代のアレゴリーとして機能している。とはいえ、それは決して過去の遺物としてだけでなく、オリンピック・メダルのための「金属供出」を呼びかけるような現在–近未来の社会状況とも無媒介に接続されるだろう。

《ROC》Sonic(佐久間洸), コンクリート、ぬいぐるみ, 2018

《ROC》Sonic(佐久間洸), コンクリート、ぬいぐるみ, 2018

《No.》detail, Sonic(佐久間洸), コンクリート、ぬいぐるみ、額, 400×600×50 mm, 2018

《No.》detail, Sonic(佐久間洸), コンクリート、ぬいぐるみ、額, 400×600×50 mm, 2018

《root》detail, Eagle(間庭裕基), 竹筋コンクリート, 2018

《root》detail, Eagle(間庭裕基), 竹筋コンクリート, 2018

また、FABULOUZ共作の《ANDRO & GYNOUS》は、ギリシャ神話における両性具有の神・アンドロギュノスをモチーフに、アメリカの傘の下で庇護された日本の戦後民主主義の畸形性を、象徴主義的に写し出したセルフポートレートだった。曇天の山野を背景に湛え、赤青のパラソルと自撮り棒を手にセルフィーに勤しむスクール水着姿の二人、足元に散りばめられた地球儀やコカコーラの空き缶、アリゲーターの浮き輪は、たしかに説明的に過ぎるという瑕瑾はあれど、戦後日本における「アメリカの影」(加藤典洋)乃至「幼児性 [ネオテニー]」(高橋龍太郎)を戯画的かつキッチュに炙り出している。

《ANDRO & GYNOUS》FABULOUZ(佐久間洸+間庭裕基), インクジェットプリントにアクリルマウント, 600×900 mm, 2018

《ANDRO & GYNOUS》FABULOUZ(佐久間洸+間庭裕基), インクジェットプリントにアクリルマウント, 600×900 mm, 2018

その歪みはEagleによるFABULOUZ主演の映画作品《PASSION》にも色濃い。二人の登場人物は喪失したアイデンティティを求めて曖昧に街を彷徨うが、劇中「空虚の中心」(ロラン・バルト)として据えられているのは、皇居ではなく、無数の足場が組み上げられた新国立競技場である。その建設中の「レガシー」の周縁を経巡るようにして、寡黙な物語は往還を続けている。

《PASSION》capture, Eagle(間庭裕基), 映像, 33’33”, 2018

《PASSION》capture, Eagle(間庭裕基), 映像, 33’33”, 2018

最後に、あをば荘で開かれていたのが齋藤はぢめと田中良佑による「二人だけの国」だ。元「恋人同士」である二人がお互いの「別れ」に向き合った本展は、スピッツの歌詞「誰も触れない 二人だけの国」(ロビンソン)から引用されたタイトルが示唆するように、頭の隅に折り畳まれた想い出を再び開示するという、(敢えてこのスラングを使用してしまえば)たまらなく“エモい”二人展だった。

《二人だけの国》Installation view

《二人だけの国》Installation view

たとえば、プライベートな写真や動画で構成された齋藤の映像《DO THE TIME WARP》には、カップルだけが醸し得る親愛や謙遜の入り混じったあまりに生々しい距離感が刻印されていたし、自身のセクシュアリティや性的嗜好を赤裸々にカミングアウトしたZINEやポートレート、寝具、ドゥローイングなどからなる田中の一連の作品群には、フェミニズムのスローガンよろしく、極めてパーソナルであるがゆえにポリティカルでもあるような、ヒリヒリとした皮膚感覚と冷めた再帰的眼差しが同居していた。

田中良佑, Installation view

何より、誕生日プレゼントだったというビートルズ『White album』のラスト・チューン「Good Night」を聴きながら二人きりで踊る共作《Time to say good night》は、落涙を禁じ得ない映像インスタレーションだった。東京郊外である八王子の夜景をバックに、小さな天蓋をすっぽりと被って、照れ笑いを嚙み殺しながらも決して目を逸らさずに身体を揺らす二人の姿は、ひどくチープであるにもかかわらず、否、であるがゆえにこそ輝きがいや増してくる。過ぎ行く時代の中で「あの頃」を生き直してみせる二人の微かな息遣いは、たしかにその時その場所で明滅していたのだ。

《Time to say good night》田中良佑 / 齋藤はぢめ 共作, 天蓋、White album (Beatles), テキスト、映像 (7’ 30”), 2018

《Time to say good night》田中良佑 / 齋藤はぢめ 共作, 天蓋、White album (Beatles), テキスト、映像 (7’ 30”), 2018

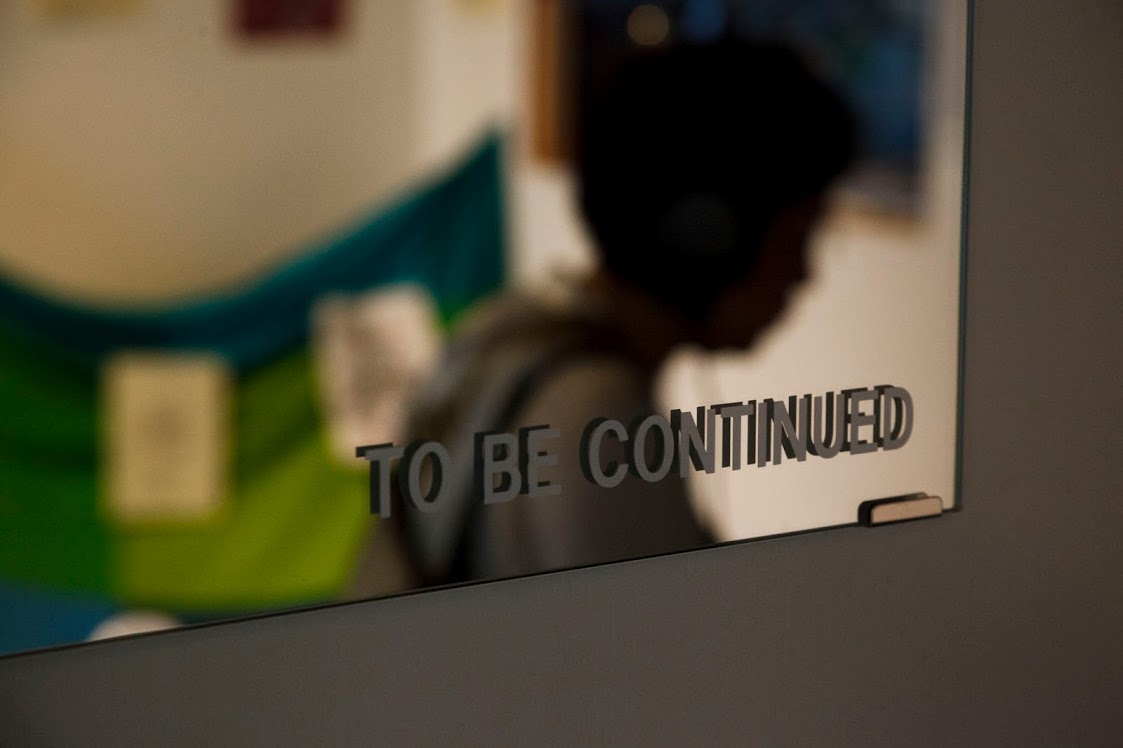

未来は向こうから自ずとやってくるに違いないけれども、齋藤の鏡により観者が映り込む作品《TO BE CONTINUED》のように、私たちの日々は微細な明暗を織り込みながら、終わりなく淡々と続いていく。……

《TO BE CONTINUED》齋藤はぢめ, 鏡, 400×740 mm, 2018

《TO BE CONTINUED》齋藤はぢめ, 鏡, 400×740 mm, 2018

「明暗元年」と同時期に開催されていたChim↑Pom「日本のアートは」(NADiff a/p/a/r/t)とカオス*ラウンジ「破滅*アフター」(A/Dギャラリー)は、前者が10年前の展示「日本のアートは10年おくれている」の再演、後者が8年前の展示「破滅*ラウンジ」の続編であった。むろん表現形態はまるっきり違うが、共にゼロ年代後半〜2010年代のアートシーンを牽引してきたアーティスト・グループによる過去作のリメイクといった趣であり、さらに共通していたのは、展示の「中心」に穿たれた「空虚」だったのではないか。Chim↑Pomは地下のギャラリースペースと1階の仮設便器の穴を直結させ、「破滅*アフター」は中央に設置される予定だったという立体作品が不在のままに公開されていたのだった。

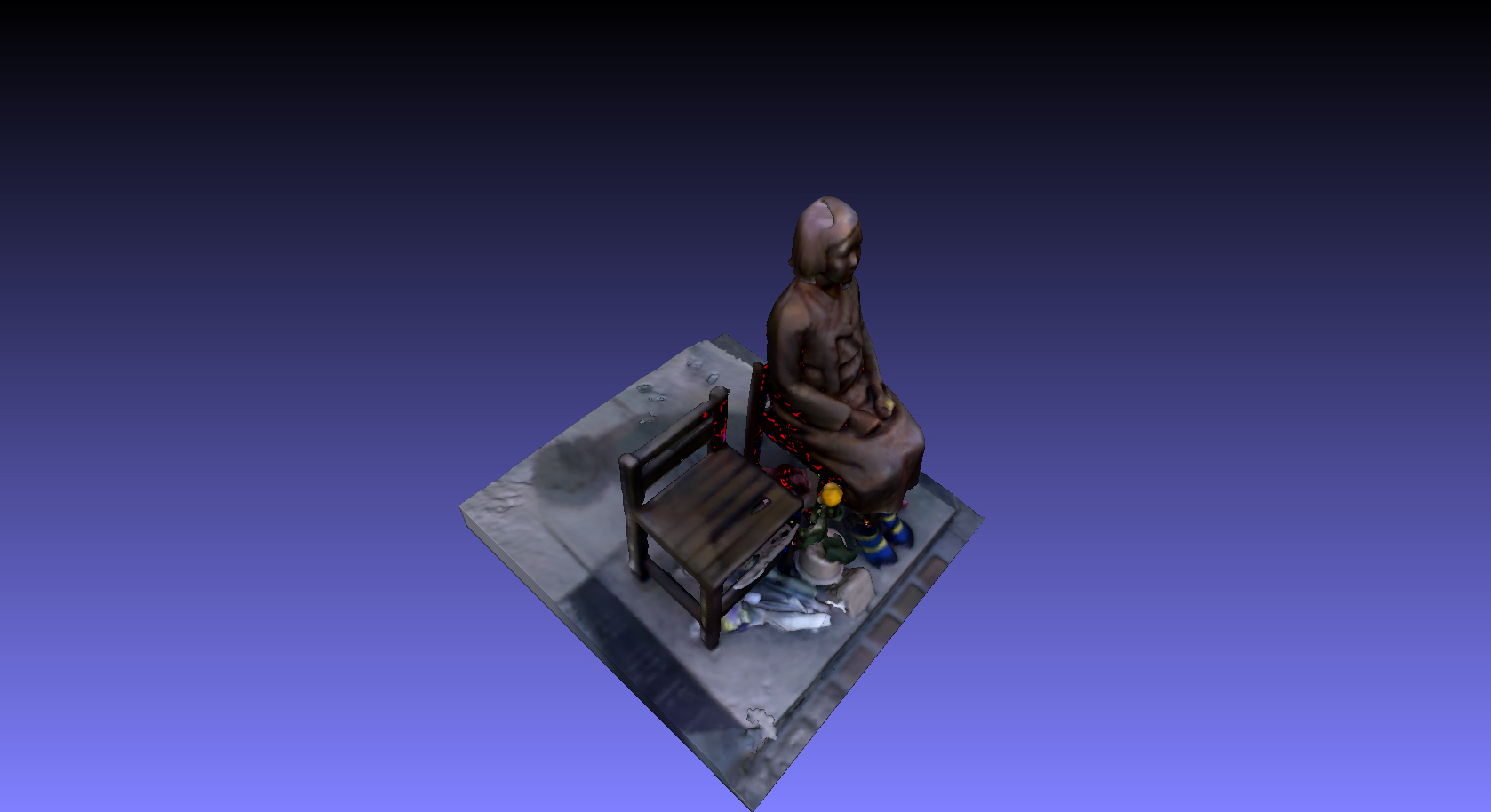

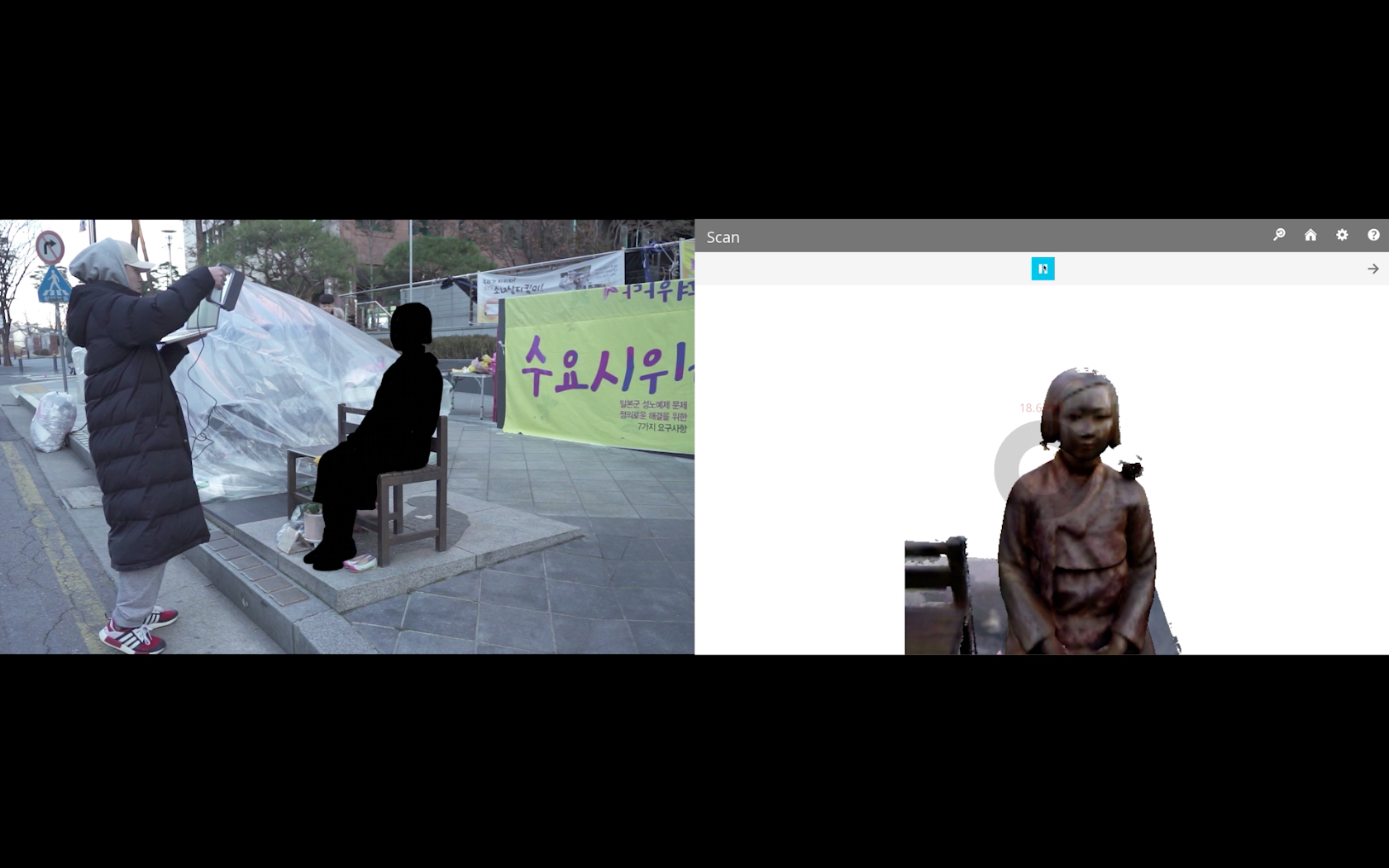

一方で、〈周縁〉の過剰な〈充溢〉も色濃い。やはり同時期、青山|目黒で開かれた気鋭の若手作家・毒山凡太朗の個展「Public archive」では、韓国ソウル市の日本大使館前に設置されている「平和の少女像」(慰安婦像)を巡って、公共彫刻=パブリック・アートの諸問題が主題とされていた。殊に映像《Public recording》において、毒山は、少女像を現場でスキャンすることによって3Dデータを作成し、それを展示会場で無料配布したのである。2017年にはアメリカ・サンフランシスコでも同様の像が設置されたことからも明らかなように、公共彫刻は商用でなければそれを基に複製が可能である点に着目したからだ。福島市に設置されたヤノベケンジによる巨大な「防護服姿の子供像」《サン・チャイルド》が、ネットでの批判や市民の意見募集の結果として撤去されることに決まった一連の騒動は記憶に新しいが、ここでは、ソウル市鍾路区のパーマネント・コレクションに認定されているという公共的なモニュメントが孕む、記録性や永久性、唯一性と複製性、そして歴史認識の齟齬が生み出す国家間の政治的対立まで、幅広い論点がポレミカルに提起されていた。

《Public archive》毒山凡太朗, 無料配布3Dデータ, 30.8MB, 2018 ©Bontaro DOKUYAMA , Courtesy :Aoyama Meguro (Tokyo)

《Public archive》毒山凡太朗, 無料配布3Dデータ, 30.8MB, 2018 ©Bontaro DOKUYAMA , Courtesy :Aoyama Meguro (Tokyo)

《Public recording》毒山凡太朗, 映像, 3’22”, 2018 ©Bontaro DOKUYAMA , Courtesy :Aoyama Meguro (Tokyo)

《Public recording》毒山凡太朗, 映像, 3’22”, 2018 ©Bontaro DOKUYAMA , Courtesy :Aoyama Meguro (Tokyo)

日本が近代化を迎えて150年の節目に位置する平成最後の夏、マージナルな領域における無数の問題の山積と、ぽっかりとあいた「空虚の中心」を抱えたまま、時は不可逆的に進んでいく。

さて、次なる時代は、明と出るか、暗と出るか?

![Ohta Collective [太田コレクティブ] - 太田出版の新作連載空間](/collective/theme/img/logo.png)