第15回

第4章:日本と中国のあいだ

――「近代性」をめぐる考察(3)――

3. 日本と中国-異なりながら連動するモダニティ-

第15回

第4章:日本と中国のあいだ

――「近代性」をめぐる考察(3)――

3. 日本と中国-異なりながら連動するモダニティ-

さて、これまで論じてきたことから、日本の言論空間を以下のような二つの「二重性」を持つ物としてまとめることができるだろう。

- 戦後日本の言論界は、表面上は西洋近代的な前提の下で様々な議論を行ってきた。しかし、それはより深層の部分で「アジア」的な要素により常に影響を受けてきた。この意味で西洋近代/アジアという「二重性」を持っている。

- 戦前においてはアジア主義という形で、戦後においても文革をめぐる問題という形で、日本の言論空間が「アジア的なもの」に正面からコミットする場合がある。しかしその場合の「アジア的なもの」へのコミットは、最初は弱く・貧しい「アジアの民衆」(図の第Ⅲ象限)へのコミットメントという形をとるが、最後は専制的な権力(図の第Ⅱ象限)に絡め取られてしまうという意味で「二重性」を持つ。

戦前・戦後を通じ日本の言論空間は、このように「アジア的なもの」と表面上は切り離されているようであっても、地政学的な条件も一因となって、そのつながりが完全に切れてしまうことはなかった。冷戦期のように中国大陸との国交が絶たれた時期においては、「アジア的なもの」とのつながりは通常はほぼ意識されないレベルにまで抑圧されるが、それでも大江健三郎のような鋭敏な感性を持った作家によって、あるいは文革のような特異な現象への注目を通じて、そのつながりは常に意識されてきた。そして、冷戦が終結し、中国との経済関係や人の往来が拡大し、中国の台頭が日本の安全保障上における言論の表層レベルにおいても、「アジア的なもの」を意識しつつ議論を展開することが避けられなくなりつつある。

それではこの「アジア的なもの」の本質とは何であろうか。単純化を恐れずに言ってしまえば、それはアカウンタビリティを通じた権力の抑制という契機を欠く、「単一権力社会」のあり方そのものということになる。例えば、アジア主義に転向した戦前のマルクス主義者のように「民権」の立場に立っていたはずがいつの間にか「国権」の側に立ってしまうという現象が、日本や中国の近代史においてありふれているのはなぜか。それは、恐らくアジア的な単一権力社会のもとでは、「民権」が「国権」から独立し、権力に対抗するに至るようなことは、原理的に不可能だというところからきている。その中で20世紀初頭に中国や日本で相次いだ食糧騒擾そうじょう(「米騒動」)のように生存権を求めて、あるいは義和団事件のように排外的なナショナリズムに駆られて、一時的に民衆の怒りが爆発したとしても*1、それは継続して権力と対峙する勢力、すなわち市民社会の担い手にはなりえない。

すでに述べたように、戦後日本社会は意識的あるいは表面的な制度のレベルでは欧米化されており、アジアとは切り離されているが、より深層においてはそうではない。確かに天皇制との関係から、日本では「単一権力」の行使は抑圧されてきた。だがその一方で、権力層において単一権力社会へ向かう誘惑は常に存続してきたのではないだろうか。そしてその誘惑が、皮肉なことに他者としてのアジア、すなわち中国や朝鮮半島との関わりの中で顕在化しつつある、というのが現在の安倍政権下で生じている現象ではないだろうか。

というのも、安倍政権こそ、戦後で最も「アジア的」な性格を持った政権だからである。こういうと、すぐに反論が来るかもしれない。すなわち、同政権は少なくとも政策上の「表の顔」は「米国との対等なパートナーシップ」の構築を求める、むしろ欧米などと同じ「普通の国」の道を志向する政権ではないのか、と。

しかし安倍政権は、日米同盟を外交の主軸に据える「表の顔」とは明らかに矛盾する側面を持っている。同政権は、その閣僚のほとんどが、「新しい歴史教科書をつくる会」などの母体として知られ、神社本庁や生長の家などの宗教団体関係者が多数参加している保守系団体日本会議の出身者で占められている。これら政権を支える議員達の少なからぬ部分が従軍慰安婦の存在に疑問を呈し、靖国への参拝にこだわり、さらには復古的な教育の推進を唱える、という構図は、海外から「右傾化」として受け止められても仕方のないものだといえよう。

このような安倍政権の「表の顔」と「裏の顔」を切り分けることができるという立場ももちろん存在するだろう。たとえば、日本政治思想史が専門の苅部直かるべただしは、「右傾化のまぼろし」という論考において、日本国憲法草案の国会審議において、当時貴族院議員を務めていた南原繁なんばらしげるによる、日本国憲法前文の「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」という国際協調主義の原則に基づき、日本も集団安全保障の実行に加わるべきだという主張をとりあげ、国際協調の理念として集団的自衛権の問題を捉えなければならないことを説いている。

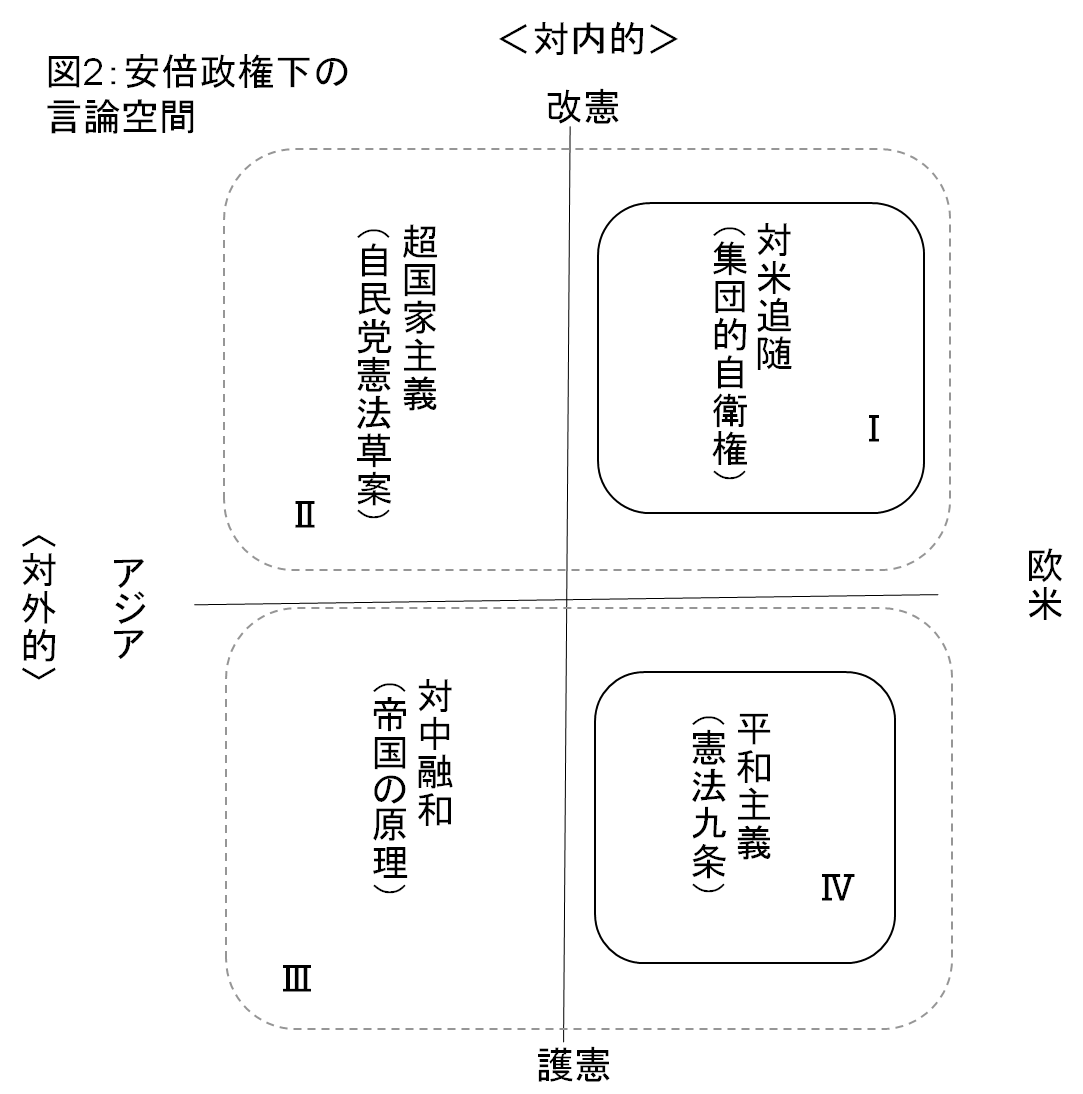

一方苅部は、海外から「右傾化」という批判が投げかけられる背景として、「反中」「反韓」言説やヘイトスピーチの横行に見られるような、社会における排外主義的な運動の存在があることを指摘している。その上で、集団的自衛権の問題も粗野なナショナリズムのムードを抑制しながら、日本が今後、どのように国際社会にかかわってゆくかという問題として真剣に取り組むべきだと主張している。これは言い換えれば、日本政府は自らが「第Ⅱ象限」ではなく、「第Ⅰ象限」にあることをもう少し明確にせよ、という立場だといえるだろう。

しかし、そこでどうしても想起せざるを得ないのが、2012年の民主党政権末期に公表された自民党の憲法草案である。例えば現行の憲法は「国民の義務」をほとんど記していないが、自民党の草案では「家族は互いに助け合わなければならない」といった国民の私的な生活に立ち入るものも含め、国民に対する義務的な要請が数多く記されている。このような憲法における「国民の義務」の濫発は、むしろは中華人民共和国憲法その他の社会主義国憲法、すなわち近代的な立憲主義をとっていない国家における憲法のあり方を連想させるものである。確かに2012年の自民党の憲法草案に沿った主張は、安倍政権の成立後、その閣僚などによって表立って主張されることはない。しかし、その内容を完全に忘れ去ってしまうには、草案が公表されたときの印象はあまりに強烈であった。

さて、改憲/護憲が一つの対立軸となっている現在の日本の言論状況を、柄谷が示した図の改訂バージョンで示すと、図2のようになるのではないだろうか。

この図において、実線で示した枠が改憲派(I)、護憲派(IV)それぞれの自己イメージ、破線で示した枠は対立する相手に関するイメージを表わす。すなわち、集団的自衛権を容認し、将来の改憲を目指す人々は、自らはIの範囲で言論活動を行っていると認識し、対立する護憲派の平和主義は対中融和の姿勢と不可避だと見なしている。それに対しIVの枠内にとどまって議論を行っていると自認する護憲派は、改憲派こそIIの枠内、すなわち排他的な国家主義と一体になっていると見なしている。つまり、どちらもその自己・他者イメージが食い違ったまま議論を行っているのである。

苅部直と細谷雄一は、『週刊読書人』の対談の中で、現在の論壇において特定秘密保護法案や集団的自衛権の評価をめぐって二極化が進んでおり、かつての冷戦期において坂本義和氏と高坂正堯氏の間で行われたような、リアリズムを踏まえた上での生産的な対話が成立していないと指摘している(苅部・細谷、2014)。恐らくその齟齬そごは次のような「ねじれ」から来ているのではないだろうか。すなわち、今日の日本は経済面でも政治・外交面でも冷戦期に比べて格段に「アジア」への関わりを深め、アジアとの関係を抜きにしては議論を進められない状態にある。にもかかわらず、改憲・護憲いずれの陣営も、自らの立場と「アジア」との関係を主体的に認識することができず、反対する陣営に「アジア」的なものを属性として貼り付け、その仮構された「アジア」性を互いに攻撃し合っているのが現状である。このようなねじれた状況から、そもそも生産的な議論が生まれるはずはない。ここから抜け出るためには、まず自らの立っている位置がいかに「アジア」との相互関係により深い影響を受けているのか、正しく認識するところから始めるしかないのではないだろうか。

いずれにせよ、アジアあるいは非欧米社会において「近代」化の問題を論じることには固有の難しさが伴わざるを得ない。それは、現代からみて「より近い過去」という時間軸の中に位置づけられる概念であると同時に、「モダン」として抽象化された理念型としての側面も持つからである。前者の意味で捉えれば日本でも中国でも近代化(=前近代からの政治・経済的な離陸)はすでに過ぎ去った問題としてしか意味を持たないし、後者はハーバマスの表現を借りるならば「未完のプロジェクト」として、今なおアクチュアルな意味を持つ。

そして、日本にとって近隣のアジアの国々、なかんずく中国や韓国との関係を考えるとき、問題はより一層複雑化する。近隣諸国における近代化のプロジェクトは、互いに影響を与え合うからである。言うまでもないが、ここで「影響を与え合う」とは、必ずしも「モダン」という理念型に向けて手に手を取りながら進んでいく、ということを意味しない。むしろ互いに足を引っ張り合い、反動的な方向に進んでいくということもありうる。領土問題などで緊張関係が高まれば高まるほど、「強い国家」への期待が高まる傾向にある日中や日韓の現状は、残念ながら相互に足を引っ張りあう典型的なケースと考えて良さそうだ。

いずれにせよ、「未完のプロジェクト」としての近代化は国民国家の枠内で閉じるものでなく、むしろ隣接あるいは関係する国家間で相互に影響を与えつつ進行する。特に近代化において国家がその強力な推進主体になりがちなアジアでは、一方でナショナリズムのぶつかり合いを通じて、国家自身が法の支配や政府の説明責任といった近代的価値観の阻害要因として働きがちだという矛盾を常に抱えている。現在の東アジア情勢が一種の膠着こうちゃく状態に陥っているのは、まさにこのような矛盾によって、近代的な価値観の多元性を前提とした問題解決の方法が機能不全に陥っているからではないだろうか。

この状況を打破するためには、個々の国家がばらばらに取り組むだけでは限界があることは明らかであり、どうしても隣国同志が、「同時に」歩を進める必要があるのではないだろうか。そして、そのためのヒントになるような経験は、実は戦後日本の歩みの中に隠されているのかも知れない。たとえば、日本の戦争体験は、多くの日本人の中に伝統的な国家安全保障の思想に対する潜在的な懐疑の念を植え付けた。遠藤誠司の言葉を借りれば、敗戦の体験は、「民主主義に基礎をおかない政治体制が国家の安全を追求する際に起こる「体制の安全保障」と「国民の安全保障」の乖離」を国民に強く体感させるものだったからである(遠藤=遠藤、2014)。だからこそ「戦後の日本では、国家の安全と国民の安全を安易に同一視する議論に対して厳しい批判的姿勢が維持されてきた」のである。この姿勢は、安全保障の対象を国家から個々の人間に取り戻す、いわゆる「人間の安全保障(Human Security)」論を明らかに先取りしたものであった。

だが、残念ながら戦後日本は、自国の中で成し遂げられた「国家中心から人間中心へ」という一種のパラダイムシフトを、隣国に伝播でんぱさせていくことに非力でありすぎた。このため遠藤らも指摘するように、現在では、中国の台頭と米国の地位の相対的低下がもたらした東アジア域内の「パワーシフト」を背景に、日本が自ら国家安全保障を前面に出すようになっているのが現状である。幸いにして、中華圏においても「国家中心から人間中心へ」社会のあり方を見直そうとする人々の言論活動や直接行動は、たとえ政府当局の厳しい弾圧にあっても決してやむことなく存続している。そういった人々の声や行動にどう向き合っていくのか。戦後日本の平和主義の歩みを本気で尊重しようとする人々にとって、これまでになくその課題が重く突きつけられていると言ってよいだろう。(了)

- 参考文献

-

内田樹(2014)『街場の戦争論』ミシマ社

遠藤誠司・遠藤乾責任編集(2014)『シリーズ日本の安全保障1:安全保障とは何か』岩波書店

加々美光行(2007)『鏡の中の日本と中国――中国学とコ・ビヘイビオリズムの視座』日本評論社

柄谷行人(1995)『終焉をめぐって』講談社学術文庫

柄谷行人(2014)『遊動論――柳田国男と山人』文春新書

柄谷行人(2013)『柳田国男論』インスクリプト

柄谷行人(2014)『帝国の構造――中心・周辺・亜周辺』青土社

苅部直(2014)「右傾化のまぼろし-現代日本にみる国際主義と排外主義」nippon.com(http://www.nippon.com/ja/in-depth/a03201/)

苅部直・細谷雄一(2014)「八月十五日に日本の安全保障を考える」『週刊読書人』8月15日号

金野純(2008)『中国社会と大衆動員――毛沢東時代の政治権力と民衆』御茶の水書房

徐友漁・鈴木賢・遠藤乾・川島真・石井知章(2013)『文化大革命の遺制と闘う――徐友漁と中国のリベラリズム』社会評論社

代田智明(2011)『現代中国とモダニティ-蝙蝠のポレミーク』三重大学出版会

野沢豊編(1971)『「中国統一化」論争資料集』アジア経済研究所

福本勝清(2012)「やわらかな「水の理論」の世界その1:「水の理論」への柔軟なアプローチ」電子礫・蒼蒼第49号

吉越弘泰(2005)『威風と頽唐――中国文化大革命の政治言語』太田出版

本連載をまとめた書籍が刊行。好評発売中です。

-

- 日本と中国、「脱近代」の誘惑 ──アジア的なものを再考する

-

梶谷懐

発売:2015年6月6日 - Amazonで購入

- お試し読み